정상회담 뒷담화

―외교는 상대가 있는 법

야당도 국정의 한 축인데

나무만 보지 말고 숲을봐야.

서산에 해 저무는 2017년 세모,

기쁜 일, 슬픈 일, 훠이훠이―

1992년 8월 23일 오후 대한민국 공군 1호기인 보잉747 대통령 전용기가 서울 공항을 이륙해 기수를 서쪽으로 중국 베이징(北京)을 향해 날아갔습니다. 기내에는 노태우대통령 내외와 외무장관, 청와대 보좌진, 재벌그룹 총수 들을 비롯한 경제인, 수행 기자단 등 200여명이 타고 있었습니다. 비행기는 2시간 10분만에 베이징 서우두(首都)국제공항에 도착합니다. 우리나라 국가원수로서는 역사상 최초로 중국 땅에 발을 딛는 순간이었습니다.

이튿날 인민대회당에서는 노대통령과 양상쿤(楊尙昆)국가주석이 “대한민국과 중화인민공화국은 정식으로 국교를 맺는다”는 문서에 공동 서명함으로써 한국과 중국의 공식적인 외교관계가 수립됩니다. 대한민국 정부 수립 44년, 중화인민공화국 선포 43년, 실로 역사적인 사건이었습니다.

이 자리에서 양주석은 “이제 중국과 한국은 이웃 국가로서 선린을 도모하게 됐다”고 역사, 지리적 우호를 강조했고 노대통령 역시 “한국과 중국은 떼려야 뗄 수 없는 나라”라며 수교의 의미를 역설했습니다. 두 정상은 또 북한의 핵개발 의혹에 대해서도 “양국이 대화와 협상을 계속하면 좋은 결과가 있을 것”이라며 대북문제에도 뜻을 같이 했습니다.

그런데 이날 수행기자단 안에서는 “덩샤오핑(鄧小平)은 왜, 만나지 못하는가, 한국전쟁 참전에 대한 사과는 왜, 받아내지 못 하는가”라는 문제가 제기됐습니다. 당시 덩샤오핑은 직책은 갖고 있지 않았지만 실질적인 최고실력자였기에 그를 만나는 것이 중국을 방문하는 외국 정상들의 최대 관심사항이었습니다.

사실 중국은 1950년 10월, 한국전쟁에 참전해 휴전이 된 1953년 7월까지 2년 10개 월동안 우리 국군과 유엔군을 상대로 전쟁을 한 적국(敵國)이었습니다. 당시 한국에 출병한 중국군은 총 135만 명. 중국은 한국과 북한의 싸움에 끼어들어야 할 이유가 없었지만 같은 공산국가라는 구실로 풍전등화가 된 북한을 위기에서 구하기 위해 대군을 파견했던 것입니다. 그 때 중국군의 사상자는 전사 18만3,000명, 부상 38만3,500명, 실종 2만5,600명 등 도합 59만2,100명의 인명피해를 냈습니다. 한국군 또한 전사 14만9,000명, 부상 실종 등 도합 189만8,480명이나 되었습니다.

당연히 사과를 받아야 했습니다. 그러나 덩샤오핑도 만나지 못했고 더 더욱 사과도 받지 못했습니다. 외교관계를 튼다는 명분 때문에 언론도 공개적으로 문제제기를 하지 못했습니다. 중국 쪽에서 보면 한국은 ‘그저 그런 나라’였고 아쉬울 것도 없었습니다. 요즘 표현을 쓰자면 ‘쓸개’도 없는 굴욕외교였던 것입니다. 수행기자 입장에서 자존심이 상했던 기억이 생생합니다.

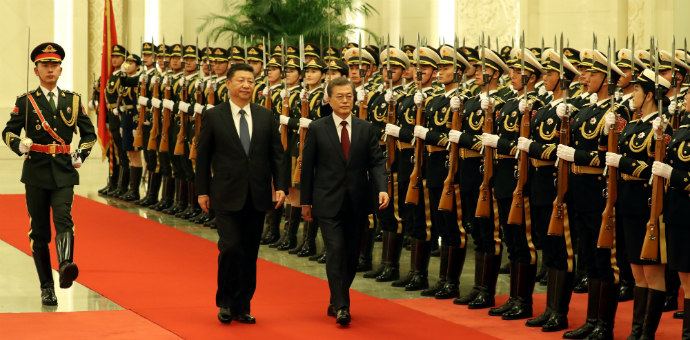

그로부터 25년이 지난 2017년 12월13일, 다시 대한민국 문재인대통령이 옛날의 그 항로로 중국에 가 시진핑(習近平)주석과 정상회담을 가졌습니다. 미국의 고고도미사일 사드(SHAAD) 배치문제로 두 나라관계가 불편해진 상황이라서 과연 회담이 잘 진행될 수 있을까, 국민들의 시선이 염려 속에 중국을 향했습니다. 그러나 문제는 중국이 아니라 국내에 있었습니다.

아니나 다를까, 대통령의 베이징 도착과 함께 국내에서는 이런 저런 목소리들이 꼬리를 물었습니다. “차관이 나와야 할 공항영접에 차관보가 나와 홀대영접이 아니냐”며 공동성명이 없느니, 공동기자회견이 없느니, 식사대접이 왜 두 번밖에 없느냐는 등의 항의 속에 우발적인 사진기자 폭행사건마저 일어나 야당과 일부언론이 흥분을 하고 목소리를 높였습니다.

일본에 건너가 있던 자유한국당의 홍준표 대표는 “대통령이 해외에 나가 외교를 할 때는 공격하지 않겠다”던 약속을 거두고 “황제를 알현하러간 조공외교”라며 혹평을 서슴지 않았고 안철수 국민의당 대표 또한 질세라 “굴욕적인 외교 참사”라고 비판의 날을 세웠습니다. 눈에 불을 켜고 있던 일부 보수언론 역시 기다렸다는 듯이 본질을 떠난 비평을 마구 쏟아 냈습니다. 천하대란이라도 일어 난 듯한 분위기가 이어졌습니다.

그런 가운데 두 정상은 ①한반도에서의 전쟁은 절대 용납할 수 없고 ②한반도의 비핵화 원칙을 확고하게 견지하며 ③북한의 비핵화를 포함한 모든 문제는 대화와 협상을 통해 평화적으로 해결하고 ④남북한 간의 관계 개선은 궁극적으로 한반도 문제를 해결하는데 도움이 된다는 것 등 4대 원칙에 합의했습니다. 결코 과소평가해서는 안 될 하나같이 중요한 내용들입니다.

명쾌하게 풀린 것은 아니지만 사드문제를 일단 봉합해 막힌 두 나라 관계의 물꼬를 트고 한반도의 평화와 안정을 합의한 것은 괄목할만한 성과였습니다.

외교는 상대가 있기 마련이고 또한 힘겨루기 싸움입니다. 힘이 센 나라와 약한 나라가 만나면 힘센 나라가 회담을 주도할 수밖에 없습니다. 2001년 3월 워싱턴에서 열린 한미정상회담 때 부시 미국대통령은 김대중 대통령을 향해 “디스 맨(this man)”이라고 지칭한 적이 있습니다. 우리말로 ‘이 양반’정도로 해석되는 이 무례한 발언은 미국대통령이 우리 대통령을 얼마나 우습게보고 있는지를 여실히 보여준 해프닝이었습니다.

부시는 또 2003년 5월 노무현 대통령 방미 시에는 “이지 맨(easy man)”이라고도 불렀습니다. 이지맨이라면 ‘다루기 쉬운 사람’이라는 상대를 깔보는 표현입니다. 김대중, 노무현 두 대통령은 재임 중 미국에 바른 말을 서슴지 않고 전시작전권 환수를 요구하는 등 한미동맹보다는 자주노선을 추구했었기에 “그래?”하고 모욕을 준 것입니다. 미국말을 잘 듣던 과거의 보수정권을 대하는 것과는 한참 달랐습니다.

우리나라는 지금 안보는 미국에, 경제는 중국에 의존하다시피 돼있습니다. 미국의 강력한 우산아래 있기에 이 나마 평화를 유지할 수 있고 중국이라는 거대한 시장이 옆에 있기에 그 덕으로 경제가 굴러가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 어찌, 눈치를 보지 않고 줄타기 외교를 하지 않을 수 있겠습니까.

외교는 초당적이어야 합니다. 야당도 엄연히 국정 운용의 한 축입니다. 국내에서는 얼굴을 붉히는 정쟁을 벌인다 해도 국가원수가 국익을 위해 해외에 나가 정상회담을 할 때는 뒤를 밀어 줘야합니다. 그런데 국내에서 마구 목소리를 높여 공격을 일삼는다면 뒤통수에 돌을 던지는 것이나 다름없습니다. 별달리 실수가 있었던 것도 아닌데 소소한 것들을 침소봉대해 마구 공세를 가한다면 중국 쪽에서 뭐라고 하겠습니까. “저 나라, 콩가루 집안”이라고 하지 않겠습니까.

문재인 대통령의 방중성과에 대해서는 과장해서 미화할 것도 아니지만 그렇다고 별일 아닌 것을 트집 잡고 부풀려 폄훼(貶毁)하는 것도 정도라고 볼 수는 없습니다.

정치지도자이건, 사회지도층이건 발상과 인식의 전환이 필요합니다. 대통령이 미워도 외교에서는 일단 힘을 실어주고 잘못이 있으면 국내에 돌아 온 뒤 따지는 것이 순서이고 도리입니다.

이제 숲을 봐야합니다. 몇 발짝 뒤로 물러서서 아름다운 숲을 봐야합니다. 그러지 않고 나무만 보기 때문에 세상이 시끄러운 것입니다. 잘 하는 것은 잘 한다하고, 잘 못하는 것은 잘 못한다고 하는 이성과 지혜가 필요합니다.

또 한 해가 저물었습니다. 2017년 세모(歲暮). 올해 우리는 도도한 변혁의 물줄기 속에 분류(奔流)처럼 달려왔습니다. 이 해 우리는 무엇을 얻었고 잃은 것은 무엇인지, 생각해 보면서 기뻤던 일, 슬펐던 일, 모두 훠이, 훠이, 바람에 날려 보내야 하겠습니다.